La manifestazione, promossa dall’Anpi in collaborazione con il Comune di San Nicola da Crissa, che si svolgerà giovedì 24 aprile

Una lotta in nome di una libertà desiderata, sognata, sperata. Una lotta giusta contro ogni forza opprimente, asfissiante, soverchiante. Una lotta per il presente e per il futuro, che ci ha consegnati all’odierna realtà senza vincoli e senza catene, neppure ideologiche. Quella condotta dai partigiani è stata lunga traversata nel deserto dell’autoritarismo: protagonisti sono stati donne e uomini generosi, intrepidi, sprezzanti del pericolo, che la comunità vuole omaggiare.

In questo contesto, s’inserisce la manifestazione, promossa dall’Anpi in collaborazione con il Comune di San Nicola da Crissa, che si svolgerà giovedì 24 aprile alle 18.0 nella Sala consiliare e durante la quale avrà luogo la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria alla memoria di Maria, Bice e Antonio Di Tocco. L’evento sarà arricchito dai contributi del sindaco Giuseppe Condello, del presidente del Comitato provinciale Anpi Carmine Armellino e dello storico e archeologo Dario Godano.

Chi erano Beatrice e Maria Di Tocco

Bice e Maria Di Tocco, erano le figlie maggiori di Ignazio e Aurora Scrugli, nati entrambi a Tropea a fine Ottocento, che, sposatisi nel 1921, si erano trasferiti a Torino dove Ignazio era ufficiale degli Alpini. Aurora volle far nascere nell’amata terra d’origine i quattro figli, così Beatrice, detta Bice, la primogenita, vide la luce a Reggio Calabria il 18 ottobre 1922; Maria a Vibo Valentia il 7 gennaio 1925; Orsola a Tropea il 17 ottobre 1926 e Antonio, unico maschio, anche lui a Tropea il 4 luglio1929.

Durante i feroci bombardamenti su Torino, degli inizi del ‘43, la famiglia venne sfollata ad Agliano, a circa 19 km da Asti. Dopo l’8 settembre il colonnello Di Tocco rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana per cui fu posto agli arresti domiciliari e, per una seria cardiopatia, aggravatasi a causa delle tensioni vissute, morì il 28 settembre 1944. I suoi resti mortali furono traslati da Agliano a Tropea. I fratelli Bice, Maria e Antonio entrarono nel movimento partigiano con una motivazione sconvolgente, nella sua lapidaria incisività: non c’era altro da fare, la scelta era obbligata: lottare per la libertà e la giustizia. Nelle loro considerazioni non emerse mai una parola d’odio. La sorella Orsola non condivise la loro straordinaria avventura, che aveva le radici nell’educazione familiare e nel coraggio del padre pienamente condiviso dalla madre, solo perché era rimasta a Tropea con lo zio materno Ottavio Scrugli e la moglie Ines Russo Caputo che l’avevano adottata non avendo avuto figli.

Appartenevano alla formazione partigiana IX Divisione Garibaldi “Alarico Imerito” comandata da Giovanni Rocca, nome in codice Primo, a cui Antonio, giovanissimo, faceva da scorta imbracciando uno sten, un mitra inglese a canna corta. Bice, nome in codice Beba e Maria, chiamata Prima, erano staffette, il loro compito consisteva nel portare informazioni, armi, viveri, esplosivo, stabilendo collegamenti tra i vari gruppi partigiani. Due bellissime, giovani donne, a cui nulla sembrava mancare nella sicurezza di una famiglia agiata e affettuosa, raccolgono la sfida che si presenta e scendono in campo per dimostrare che nessun compito è precluso alla donna e che la donna non ha niente in meno dell’uomo in termini di forza, di coraggio e di determinazione.

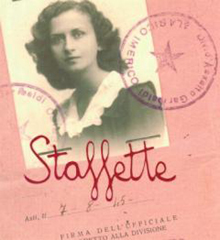

Staffette è il titolo di un toccante documentario realizzato per la RAI dalla figlia di Maria, Paola Sangiovanni. Il filmato mette in luce le sofferenze patite da molte di loro ed evidenzia il loro grande sogno di libertà e di emancipazione femminile. Il titolo Staffette è provocatorio perché certa storia maschilista ha usato il termine con tono riduttivo mentre, in realtà, attraversando a piedi e in bicicletta i boschi era alto il rischio di incontrare posti di blocco e più volte le ragazze furono fermate dai repubblichini, rischiando violenze, il carcere, torture e deportazioni a Ravensbrück, il più grande campo di concentramento femminile, a 90 km da Berlino.

Nella loro casa Bice, Maria e la madre Aurora ospitarono più volte gli incontri dei Gruppi di Difesa delle Donne, diretti da Caterina Picolao, che miravano a unire e a dare consapevolezza del momento vissuto e dell’importanza della lotta, come testimonia Marisa Ombra, Dirigente dell’Unione Donne Italiane, Grande Ufficiale della Repubblica, scomparsa nel 2019. La loro casa diede anche rifugio a partigiane in pericolo tra cui Claudia Balbo, nome di battaglia Breda, che trasmise a Bice la scabbia, frequente tra chi, come i partigiani, viveva in clandestinità. La casa di Agliano, narrata con nostalgia dalle due valorose, aveva al centro del piano terra una botola coperta da un tappeto, nascondiglio per armi, munizioni, volantini, viveri e per gli stessi partigiani in momenti di pericolo. Ad essere custodita nel nascondiglio era anche la seta dei paracaduti inglesi, perfetta per confezionare le camicie dei resistenti. Il segnale convenuto tra i partigiani della zona, che dava il via alla possibilità d’incontro, era un fischio di quattro note che sembrava riprodurre il nome “Aristide”.

Dopo la Liberazione Bice, ritornata a Tropea, sposò giovanissima il tropeano Franco Coccia, professore di Lettere ed ebbe cinque figli, Maria si unì in matrimonio con Nino Sangiovanni di Mileto, che fu anche segretario di Saragat, ebbe tre figli e fu Dirigente Nazionale dell’Azione Cattolica. Le due sorelle Di Tocco, sensibili e riservate, segnate dalle sofferenze patite, non parlarono della straordinaria impresa vissuta, successivamente si aprirono alla testimonianza solo in famiglia e, per modestia, né loro né i familiari ne hanno fatto mai menzione pubblica prima d’ora. Beatrice morì l’11 gennaio 1989, Maria nel luglio del 1998.