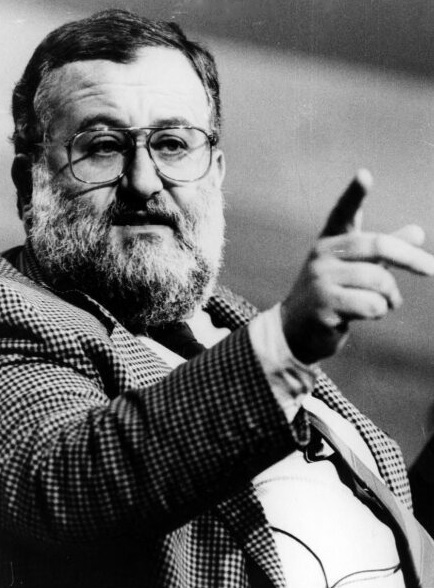

Personaggio controverso, ammirato quanto criticato. Per vent’anni il suo telegiornale fu la voce più schiettamente filoberlusconiana del piccolo schermo

di Maurizio Bonanno

Emilio Fede è morto oggi martedì 2 settembre: aveva 94 anni. A confermare la notizia la figlia Sveva.

Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Il giornalista era ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Può piacere o non piacere – ed a molti, in verità, non piaceva – ma Fede è stato uno dei volti simbolo della televisione italiana: una carriera iniziata in Rai negli anni ’60 da inviato di guerra, proseguita da direttore del Tg1 e poi l’approdo in Fininvest, dove Silvio Berlusconi lo volle alla guida del Tg4. Per vent’anni, dal 1992 al 2012, il suo telegiornale fu la voce più schiettamente filoberlusconiana del piccolo schermo, amato e odiato, a tratti caricaturale, certo inconfondibile per quel tono di commento sempre sopra le righe. «Sono il direttore più criticato, ma anche il più guardato», rivendicava con orgoglio, perché – comunque, al di là di qualunque giudizio – con i suoi editoriali, le pause, studiate e a tratti drammatiche, Emilio Fede ha incarnato un’epoca televisiva e un modo di fare giornalismo, sia pure partigiano, irripetibile.

Da un punto di vista professionale, era severo: pretendeva il massimo dai suoi collaboratori. Personalmente, ho un ricordo diretto nel periodo in cui, lavorando per la storica TeleSpazio di Tony Boemi, eravamo i corrispondenti per i tg della galassia Mediaset, e di conseguenza anche per il TG4 che lui dirigeva. Così lo scoprimmo, direttore severo e rigido: non era facile conquistare un suo giudizio positivo. Eppure, malgrado ciò, con il Direttore Emilio Fede posso portare con me uno dei ricordi professionalmente più belli, vissuto proprio in quel periodo.

Era una sera di tardo autunno ed i notiziari nazionali erano concentrati sulla notizia di una rivolta scoppiata in alcune carceri della penisola. Tra quelli che destavano particolare attenzione, anche quello di Vibo Valentia, che era ancora nella vecchia sede dell’ex convento agostiniano, nel pieno centro storico della città. Per questo, anche io, come altri, già rientrato da Catanzaro finito il mio turno, era stato incaricato di restare in allerta, nel caso di novità. Intorno alle 20.00, un mio informatore mi comunica che l’area riservata dell’aeroporto di Lamezia era stata allertata per l’arrivo non programmato di un aereo militare proveniente da Roma. Di lì a poco coprimmo che sarebbe sceso il vicedirettore del Dap, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Di Maggio: direzione Vibo Valentia, il carcere di Vibo Valentia.

Di Maggio era un personaggio a quel tempo ben noto all’opinione pubblica, perché prima di questo importante in carico era stato magistrato di punta alla Procura di Milano per quasi tutti gli anni ’80 ed il suo passaggio al Ministero della Giustizia era stato visto con favore. A questo punto, sapevo di avere tra le mani un potenziale scoop. Avverto il fido Raffaele Lo Giudice, mio immancabile partner in quegli anni quando spesso ero inviato per servizi in esterna.

Era una sera di tardo autunno negli anni ’90 del secolo scorso, una sera talmente umida, che, nell’attesa, lì nella parte alta della città, nel centro storico di Vibo Valentia, dove l’ex convento di Sant’Agostino era stato da oltre un lustro trasformato in carcere, cominciava a cadere qualche goccia di pioggia. Noi, impavidi, malgrado l’ombrello che una preveggente Patrizia aveva portato con sé, eravamo appostati, in posizione. A chi non è pratico di Vibo Valentia, bisogna spiegare che questo ex convento era posizionato in alto sulla destra di una discesa stretta quanto ripida ed è lì che ci eravamo sistemati, anzi acquattati.

Erano da poco passate le 21.30, un piccolo corteo di auto, senza sirene e senza fare troppo rumore, si ferma ai piedi di questa discesa (per chi conosce la città, quasi all’altezza dello storico Palazzo Laredo De Mendoza), dall’auto principale scende un uomo robusto che si incammina a percorrere questa breve salita, breve ma ripida ed impegnativa per un uomo della sua possanza fisica. Avanza a passo lento ed è in quel momento che mi rendo conto che posso provarci: cenno d’intesa con Raffaele ed eccoci andare incontro al giudice Di Maggio provenendo da sopra e riuscendo così a cogliere di sorpresa la sua scorta. Sono attimi velocissimi: la scorta si accorge della telecamera e del microfono, accenna un’azione ma, poi, in qualche modo si tranquillizza anche grazie ad un cenno con la mano del vice direttore del Dap.

È uno scambio di battute velocissimo: “Che ci fate voi qui?”, con tono ansimante per via della salita fa il giudice. “Sappiamo cosa sta succedendo, facciamo il nostro lavoro…”, quasi con tono giustificativo gli rispondo. Di Maggio si guarda intorno, poi esclama. “Ma ci siete solo voi?”. Quasi compiaciuto da quella osservazione, sorrido, lui aggiunge: “Bravi, bravi. Fate il vostro lavoro. Adesso però devo fare il mio. Vado”. Il tentativo di fare un’altra domanda, questa volta mi viene troncato all’istante: “Dopo, magari dopo…”, aggiunge, mentre la scorta fa il suo lavoro e si frappone fra noi e lui.

Ci guardiamo io e Raffaele commentando: “Non è granchè… che facciamo?”. Sia pure delusi, decidiamo di inviare lo stesso le riprese di questo scambio veloce di battute.

Mentre le immagini scorrono nel ripetitore, per essere inviate a Milano, le vede anche il direttore del TG4 la cui edizione era già pronta per andare in diretta alle 22.00. È una edizione che solitamente conduce personalmente il direttore in persona, Emilio Fede, che ha una folgorazione: sconvolge la scaletta del suo Tg ed apre con le immagini grezze (non ripulite, perché d’altronde non ci sarebbe stato il tempo) di quanto avevamo fatto noi,. L’apertura del Tg4 quella sera è nostra: è proprio lo scambio di battute tra me ed il giudice Di Maggio!

Quell’apertura di tg, non proprio ortodossa, fa il colpo. Il fatto fa il giro di tutte le redazioni. Mentre il giudice è all’interno del carcere di Vibo Valentia, in pochissimo tempo quell’area del centro storico di Vibo Valentia viene invasa di telecamere, microfoni, taccuini, di tutte le principali testate: quello che doveva essere un sopralluogo non ufficializzato del vice direttore del Dap, era ormai di dominio pubblico e, quando dopo quasi tre ore esce dal lì, deve affrontare l’assalto dei cronisti. Ma il “colpo” quella notte era stato nostro… ed io mi ero ritrovato ad aprire una edizione di tg nazionale, grazie ad Emilio Fede!

Adesso Emilio Fede se n’è andato!

È stato l’inventore di un giornalismo tanto fazioso da assurgere a capolavoro di spettacolo. Della tv, piaccia o non piaccia, è stato un fuoriclasse. È stato l’uomo che ha portato i Tg sulla tv commerciale e che, su quella pubblica, con una diretta di 18 ore da Vermicino ha inventato «la tv del dolore». Lo fece a sua insaputa. Era il 1981, lui voleva portare nelle case il lieto fine del salvataggio del piccolo Alfredino Rampi caduto in un pozzo, ma fu invece la cronaca di una morte, «uno dei peggiori drammi che ho raccontato», ricordava lui, che pure aveva cominciato narrando guerre e disastri, inviato in Rai per otto anni, in 40 diversi Paesi, prima di diventare direttore del Tg1.

Poi, con il suo Tg4, fondato nel 1992, creò un genere, rimasto tuttavia ineguagliabile per quanto fosse partigiano, teatrale, caricaturale. Per rendere l’idea, basti ricordare di quando, a urne aperte, Fede disse: «Poiché mentre si vota è vietato parlare di politica, mi limiterò a ricordarvi che oggi siamo chiamati a scegliere tra povertà e libertà, tra quel comunista di Prodi e il grande, meraviglioso Silvio Berlusconi».

I più ricorderanno Emilio Fede per la leggendaria devozione al Cavaliere, ma forse gli andrebbe riconosciuto il coraggio di aver fatto palesemente, spudoratamente quello che altri fanno, camuffandosi, ipocritamente.