Fu grazie all’opera di alcuni massoni che si costituirono in Calabria le prime associazioni di solidarietà e mutualistiche nel tentativo di favorire le condizioni per un maggiore sviluppo

Agli inizi del XX secolo la situazione economica sociale della Calabria era al collasso.

Questo perché l’Unità d’Italia aveva portato alla luce la reale condizione socio-economica delle periferie del Regno delle Due Sicilie, dove fino a quel momento la maggior parte dei contadini aveva vissuto nello squallore, perseguitata dalla siccità, dalla malaria e dai terremoti, a causa del fatto che i Borbone erano stati tenaci sostenitori di un sistema feudale, colorito superficialmente e nascosto dallo sfarzo di una società cortigiana e corrotta. Avendo terrore della diffusione delle idee, i Borbone avevano cercato di mantenere i loro sudditi al di fuori delle rivoluzioni agricole e industriali dell’Europa settentrionale. Inoltre, andando alla periferia del Regno si trovavano poche strade quando non esistevano addirittura ed era necessario il passaporto finanche per un viaggio entro i confini dello Stato.

In particolare, l’area dell’allora provincia di Catanzaro (che ovviamente includeva anche i territori del Vibonese e del Crotonese), aveva mantenuto una condizione economica basata sull’industria della seta e sull’agricoltura, ma già nel periodo postunitario, l’industria serica era giunta al suo tramonto e così rimaneva come unica risorsa l’economia rurale. Unica fonte economicamente alternativa e, in qualche modo, rassicurante era rappresentata dalle poche attività professionali e impiegatizie. Il resto – il commercio, il credito e la stessa industria serica – languivano relegando l’intero territorio tra le realtà più povere d’Italia, se non la più povera, situazione che d’altronde non si discostava troppo da quella della Calabria in generale, anche in relazione alle condizioni dell’agricoltura.

La distribuzione della proprietà terriera calabrese era concentrata nelle mani di poche famiglie, il cui scopo era quello di ingrandire sempre più il patrimonio, trascurando, invece, di migliorare le coltivazioni delle terre possedute. La piccola borghesia, che altrove costituiva una delle maggiori forze sociali, era in Calabria una delle maggiori debolezze e il suo desiderio era solo quello di allontanarsi dalla campagna, in quanto non sussistevano più condizioni di vita sufficienti; gli stessi contratti agrari, diversi tra provincia e provincia e tra zone della stessa provincia, miravano soltanto allo sfruttamento dei contadini, i quali, anche per l’aumento notevole della natalità, erano costretti a trovare migliori condizioni di lavoro in altri luoghi. Queste condizioni caratterizzavano l’agricoltura calabrese all’indomani dell’Unità d’Italia, dalla quale ci si aspettava un profondo cambiamento, che però non avvenne. Il brigantaggio prima, la crisi agraria e la rottura commerciale con la Francia dopo, aggravarono notevolmente la situazione e a farne le spese, in assenza di una necessaria e doverosa trasformazione colturale – che non venne fatta soprattutto per la mancanza di capitali – furono i ceti rurali.

L’aspirazione suprema del contadino calabrese era quella di possedere un pezzo di terra, nella quale vedeva la soluzione del problema del pane quotidiano.

Le uniche possibilità di riscatto economico erano rappresentate dalle società di Mutuo Soccorso, che fecero la loro comparsa molti anni dopo l’unificazione d’Italia, quando altrove avevano già avuto uno sviluppo notevole. A prenderne le redini, la grande borghesia, che se ne servì agli inizi del ‘900 nel tentativo di favorire le condizioni per un maggiore sviluppo.

Era, questa, una impostazione di natura culturale, in quanto il ceto borghese, soprattutto in Calabria, aveva favorito una borghesia illuminata, di cultura laica e di stampo massonico, che proprio nella “periferia” del Regno andava conquistando ampi spazi di visibilità sociale elaborando e facendo proprie le parole d’ordine del rinnovamento del governo costituzionale, dell’abolizione dei privilegi ereditari e di tutta quella serie di vantaggi garantiti alla casta dominante; insomma, quel verbo della Rivoluzione Francese, che aveva affascinato con le sue aperture culturali che ereditavano dall’Illuminismo gli elementi di base per la propria formazione mentale. Era il risultato della crescita di quei rampolli di questa borghesia che, mentre perfezionano gli studi all’università di Napoli, nella Napoli di respiro e di livello europeo di Vincenzo Cuoco ed Antonio Genovesi, assorbono le idee di egualitarismo, di fratellanza universale, di rigore etico e di rispetto della persona e che, una volta rientrati nelle località di provenienza, provano a diffondere questi principi nella massa degli oppressi, dei diseredati, facendosi interpreti e sostenitori attivi della causa del loro riscatto sociale. Una scelta di alto profilo morale e politico che segnò la vita di intere generazioni di giovani intellettuali – avvocati, medici, educatori, militari – che attraverso la massoneria in Calabria ebbero un’importanza strategica per colmare quel divario che già allora esisteva tra il nord e il sud del paese.

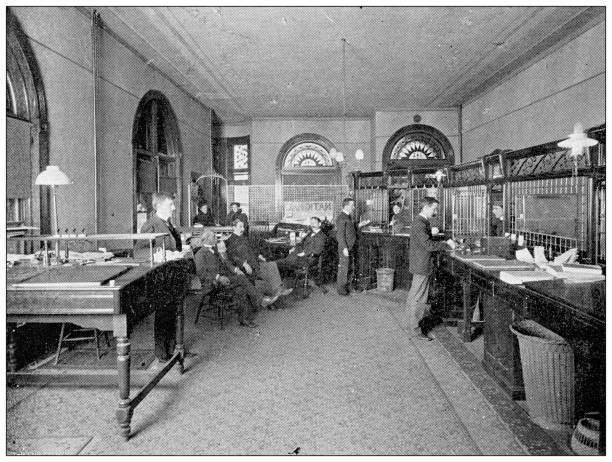

Il momento di maggiore espressione è certamente nei primi del ‘900, quando si rileva che una consistente percentuale degli iscritti alle logge massoniche calabresi apparteneva al ceto borghese (70% degli aderenti), con una netta maggioranza impiegatizia e forte di un nucleo consistente di liberi professionisti.

Fu grazie all’opera di alcuni massoni che si costituirono in Calabria, per quanto in ritardo rispetto al quadro nazionale, le prime associazioni di solidarietà e mutualistiche; il ritardo era dovuto alle difficoltà culturali a recepire l’idea di cooperazione, ma fu proprio grazie all’intervento diretto di alcuni massoni che si costituirono le prime Banche Popolari, come la Banca Popolare Vibonese o quella Cosentina, grazie alle quali si limitò il fenomeno dell’usura e si consentì una prima, se non definitiva, azione di riscatto e consolidamento sociale.

Un’impostazione socio-culturale che viene ereditata e traghettata nel nuovo millennio.